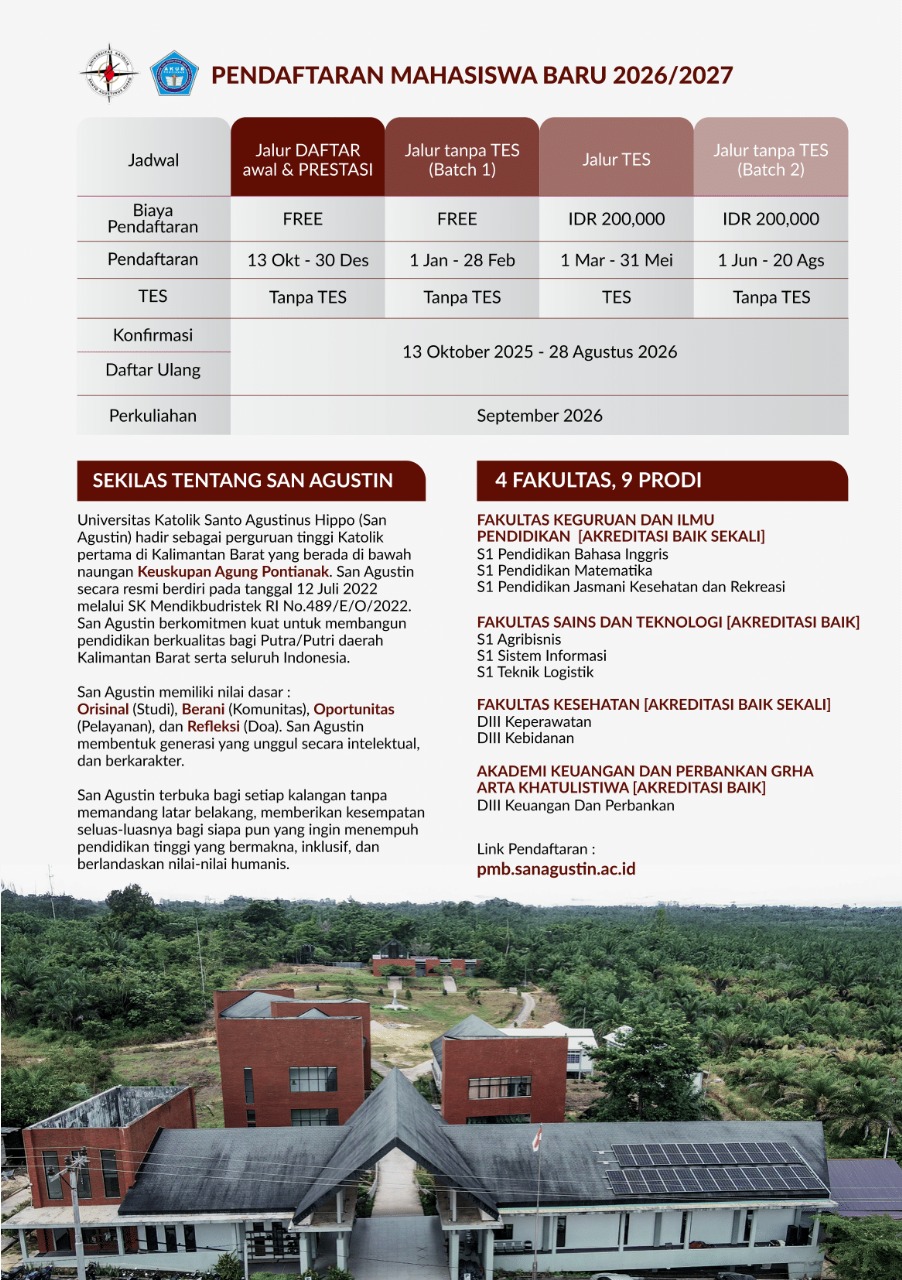

Duta, Pontianak | Dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks sekarang, pertanyaan tentang bagaimana menjaga keteraturan sosial, menghindari perpecahan, dan membangun kerja sama yang ‘sehat’ menjadi topik relevan. Hal ini juga pernah saya bawa untuk mahasiswa saya di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo (San Agustin) untuk Keuangan dan Perbankan, terutama dalam membahas topik seputar ekonomi dan sosial.

Salah satu tokoh penting yang membahas persoalan ini secara mendalam adalah Émile Durkheim, sosiolog asal Prancis yang dikenal sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Ia memperkenalkan dua konsep kunci: fakta sosial dan solidaritas sosial — dua hal yang, jika dipahami dengan baik, dapat menjadi fondasi kuat untuk kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab.

Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara berpikir, merasa, dan bertindak yang berada di luar individu namun memiliki daya memaksa atasnya. Dengan kata lain, ketika kita mengikuti hukum, berpakaian sesuai norma, atau merayakan hari besar nasional, kita sedang mengikuti fakta sosial — struktur yang lebih besar dari diri kita sendiri. Fakta sosial bersifat eksternal, kolektif, dan memaksa- dalam arti ini bahwa “fakta sosial dengan kekuasaan tak terlihat itulah yang membentuk kita”.

Konsep ini penting untuk memahami bahwa masyarakat bukan sekadar kumpulan individu. Ada kekuatan tak terlihat — norma, hukum, adat, dan nilai — yang membentuk perilaku kita, dan karenanya harus dikaji secara ilmiah. Jika masyarakat mengalami krisis atau ketidakteraturan, bukan karena individu “jahat” semata, melainkan karena ada keretakan dalam sistem sosial yang mendasarinya.

Solidaritas Sosial

Dari fakta sosial, Durkheim melangkah ke konsep solidaritas sosial — yakni ikatan yang menyatukan individu dalam masyarakat (ibarat: lem yang merekatkan masyarakat). Dia membedakan dua bentuk solidaritas yakni mekanik dan organik.

Dalam masyarakat tradisional, solidaritas mekanik muncul karena adanya kesamaan. Orang merasa terikat karena mereka memeluk nilai, agama, dan pekerjaan yang sama. Ini bisa dilihat dalam masyarakat pedesaan, di mana semua orang saling mengenal dan menjalani hidup dengan ‘ritme’ yang serupa. Hukum bersifat represif — pelanggaran terhadap norma dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh tatanan sosial.

Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang kompleks, solidaritas organik menjadi dominan. Di sini, perbedaan bukan halangan, melainkan dasar untuk saling melengkapi. Masyarakat kota modern, misalnya, terdiri dari dokter, guru, petani, sopir, dan programmer — semua berbeda, namun saling bergantung. Hukum yang berlaku lebih bersifat restitutif: bukan menghukum secara moral, tetapi memulihkan tatanan yang terganggu.

Solidaritas sosial sangat penting. Tanpa solidaritas, masyarakat akan tercerai-berai, penuh kecurigaan, konflik, dan bahkan kekerasan. Tapi pertanyaannya kemudian: bagaimana solidaritas yang sehat bisa dibentuk? Dan apakah harus selalu ada “musuh bersama” agar masyarakat bisa bersatu?

Mengapa Solidaritas Perlu Dibangun?

Solidaritas bukan sesuatu yang bisa diasumsikan begitu saja. Ia perlu terus menerus dibentuk, dirawat, dan diperbarui, karena masyarakat terus berubah. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, masyarakat menjadi lebih plural, terhubung tapi sekaligus rentan terhadap keterasingan dan polarisasi.

Adapun beberapa alasan mengapa solidaritas penting, pertama – menjamin keteraturan sosial. Tanpa rasa keterikatan dan tanggung jawab bersama, masyarakat akan kehilangan arah dan tujuan bersama. Kedua, untuk embangun rasa saling percaya. Kepercayaan adalah modal sosial yang ‘sangat’ mahal. Dari sana solidaritas menciptakan ruang untuk membangun kepercayaan, bahkan di tengah perbedaan. Ketiga, untuk mencegah eksklusi dan ketimpangan.

Dalam hal ini, solidaritas yang sehat mendorong inklusi sosial. Ia menuntut agar semua orang, termasuk kelompok marjinal, diberi tempat yang setara dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, untuk menumbuhkan kemanusiaan dan empati. Dalam masyarakat yang terlalu kompetitif dan individualistis, solidaritas mengingatkan bahwa kita semua saling terhubung dan tidak bisa hidup sendirian. Namun, sejarah menunjukkan bahwa solidaritas sering kali dibangun melalui cara yang berbahaya: dengan menciptakan “musuh bersama”.

Efektif tapi Berbahaya

Sering masyarakat menjadi bersatu justru ketika mereka merasa diancam oleh pihak luar. Ini bisa berupa musuh politik, etnis, agama, atau bahkan bencana. Dalam jangka pendek, ini memang efektif — masyarakat bersatu, bekerja sama, bahkan saling membantu. Namun, solidaritas semacam ini bersifat semu, rapuh, dan penuh risiko.

Mengapa? Karena solidaritas yang dibangun atas dasar kebencian atau ketakutan mudah berubah menjadi kekerasan, diskriminasi, atau perang. Ia menciptakan batas palsu antara “kita” dan “mereka”, dan membuat kehidupan sosial bergantung pada keberadaan musuh. Jika musuh tidak ada, maka masyarakat kehilangan arah dan kembali terpecah. Apakah mungkin membangun solidaritas yang sehat tanpa musuh bersama? Jawabannya: sangat mungkin. Bahkan, itulah bentuk solidaritas yang ideal.

Solidaritas yang baik seharusnya tidak dibentuk melalui ketakutan, melainkan melalui harapan. Emile Durkheim menawarkan beberapa cara membangun solidaritas sosial yang sehat dan tahan lama.

- Tujuan Bersama yang Positif. Daripada menyatukan masyarakat lewat kebencian pada kelompok lain, lebih baik menyatukannya melalui tujuan positif: Menjaga lingkungan hidup, Menghapus kemiskinan. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, Membangun ekonomi berbasis komunitas. Ketika masyarakat diarahkan pada tujuan bersama yang baik, mereka bisa bekerja sama tanpa harus membenci siapa pun.

- Pendidikan Kritis dan Humanistik. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk solidaritas. Bukan hanya pendidikan akademik, tetapi pendidikan nilai: Mengajarkan empati, Menghargai keberagaman, Melatih dialog dan berpikir kritis. Durkheim sendiri percaya bahwa sistem pendidikan adalah alat utama negara untuk membentuk solidaritas sosial dalam masyarakat modern.

- Keadilan Sosial sebagai Prasyarat Solidaritas. Tidak akan ada solidaritas sejati jika sebagian masyarakat hidup dalam kemiskinan, diskriminasi, atau pengucilan. Keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata: Redistribusi sumber daya, Perlindungan kelompok minoritas, Akses yang setara terhadap layanan dasar.

- Ruang Publik yang Inklusif. Solidaritas lahir ketika orang merasa didengar dan dihargai. Maka penting menciptakan ruang publik — baik fisik maupun digital — yang memungkinkan orang berdialog secara terbuka tanpa rasa takut.

Solidaritas Semu atau Sejati?

Solidaritas sosial bukan warisan tetap, melainkan proyek kolektif yang harus terus dibangun. Kita bisa memilih bentuk solidaritas yang kita inginkan: solidaritas semu yang dibentuk oleh musuh bersama, atau solidaritas sejati yang dibentuk oleh harapan bersama.

Durkheim mengajarkan bahwa masyarakat modern harus menemukan cara baru untuk tetap terikat, bukan dengan kesamaan yang sempit, tetapi dengan kerja sama dalam keberagaman. Dan itu hanya mungkin jika kita membangun solidaritas berdasarkan keadilan, empati, dan tujuan bersama yang luhur.

Solidaritas yang sehat bukan tentang siapa yang harus kita lawan, tetapi tentang siapa yang ingin kita rangkul. Bukan tentang rasa takut, tetapi tentang rasa percaya. Dan di situlah masa depan masyarakat yang damai dan bermartabat bisa dibangun. Semoga!!!