Duta, Pontianak| Ucapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, memenuhi ruang publik dipenuhi kata-kata yang indah. Ucapan damai, harapan baru, komitmen perubahan, serta janji-janji masa depan bergema di berbagai lini kehidupan baik dari mimbar keagamaan, pidato politik, iklan komersial, hingga unggahan media sosial.

Karena bisingnya ucapan-ucapan itu, seketika saya menarik diri dan masuk dalam kesunyian sembari nongkrong santuy di dapur tentunya ditemani secangkir kopi bersama tembakau, sejenak terlintas dalam pikiran bahwa di tengah banjir narasi tersebut, muncul pertanyaan klasik sekaligus mendasar, sejauh mana kata-kata itu benar-benar mencerminkan apa yang diyakini dan akan dilakukan manusia?

René Descartes (1596-1650), filsuf rasionalis abad ke-17, memberi kita kerangka berpikir yang saya pikir tetap relevan untuk membaca fenomena ini. Melalui methodical doubt atau metode keraguan, Descartes mengajak manusia untuk tidak menerima sesuatu sebagai kebenaran sebelum ia jelas dan pasti.

Bagi Descartes, kata-kata tidak pernah otomatis menjadi jaminan kebenaran saya mengartikan bahwa bahasa bisa disusun dengan rapi, dimanipulasi secara retoris, bahkan diucapkan tanpa keyakinan batin yang sungguh-sungguh. Karena itu, akal budi harus berhati-hati terhadap apa yang hanya tampak di permukaan.

Dalam perspektif ini, tindakan memiliki bobot epistemologis yang lebih kuat dibandingkan ucapan. Tindakan adalah hasil keputusan, pilihan, dan kehendak yang telah melewati proses rasional, sadar atau tidak sadar.

Apa yang dilakukan seseorang—secara konsisten dan berulang—menjadi cermin yang lebih jujur dari apa yang benar-benar ia nilai, ia yakini, dan ia kehendaki. Dengan kata lain, jika ingin memahami pikiran manusia, jangan berhenti pada apa yang ia katakan tetapi perhatikanlah apa yang ia lakukan.

Pandangan Descartes ini terasa sangat aktual ketika kita menengok dunia manajemen, khususnya dalam kajian perilaku konsumen. Dalam teori pemasaran modern, para pemasar menyadari bahwa apa yang dikatakan konsumen sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang mereka lakukan.

Konsumen bisa mengaku peduli lingkungan, tetapi tetap membeli produk yang merusak alam, (relfeksi kita bersama terkait fenomena alam yang terjadi di Sumatra).

Mereka bisa menyatakan setia pada sesuatu, tetapi dengan mudah berpindah ketika ada diskon kecil dari pesaing. Karena itu, riset pemasaran yang serius tidak hanya mengandalkan survei verbal, melainkan menekankan observasi perilaku aktual.

Di sinilah konsep classical conditioning atau pengkondisian klasik memainkan peran penting. Dalam pemasaran, pengkondisian klasik bekerja dengan mengaitkan suatu merek atau produk dengan stimulus emosional tertentu—kebahagiaan, nostalgia, rasa aman, atau kebersamaan.

Iklan Natal, misalnya, jarang menjual produk secara rasional semata, ia menjual suasana mulai dari topik keluarga berkumpul, kehangatan, cinta, dan harapan baru. Konsumen mungkin berkata bahwa mereka membeli produk karena kualitas atau harga, tetapi tindakan membeli sering kali dipicu oleh asosiasi emosional yang dibentuk secara sistematis.

Apalagi sekarang jaman AI, bahkan untuk sekelas dosen-pun menulis dari chatgpt dan dijiplak pula mentah-mentah, akai dai… “Kurang lebih selama 10 tahun bergelut di dunia kewartawanan, saya kembali menyadari apa yang dikatakan oleh guru menulis saya waktu itu, lebih baik menulis sendiri daripada mengedit tulisan orang.”

Fenomena ini menegaskan tesis Descartes dalam konteks kontemporer tentang kata-kata rasionalisasi sering datang belakangan, sementara tindakan sudah lebih dulu dipandu oleh struktur keyakinan dan kebiasaan yang tertanam.

Akal budi, dalam kerangka rasionalisme, perlu menyingkap lapisan-lapisan ini agar manusia tidak tertipu oleh narasi—baik narasi yang disampaikan orang lain maupun narasi yang ia bangun untuk dirinya sendiri.

Perspektif ekonomi memperkuat analisis itu, dalam teori ekonomi klasik, manusia sering digambarkan sebagai homo economicus yang rasional, konsisten, dan berorientasi pada utilitas. Namun praktik ekonomi nyata menunjukkan bahwa keputusan ekonomi manusia jauh lebih kompleks.

Pilihan konsumsi, investasi, dan produksi sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan, emosi, ekspektasi sosial, dan tekanan budaya. Apa yang diucapkan pelaku ekonomi tentang efisiensi dan rasionalitas tidak selalu tercermin dalam tindakan nyata mereka.

Krisis ekonomi global, inflasi, dan ketimpangan sosial yang terus berlangsung menjelang 2026 memperlihatkan jurang antara retorika dan realitas.

Banyak kebijakan ekonomi dikemas dengan bahasa pertumbuhan dan kesejahteraan, tetapi tindakan konkret sering kali justru memperlebar kesenjangan. Dalam kerangka Descartes, akal budi yang jujur dituntut untuk menilai kebijakan bukan dari slogan, melainkan dari dampak nyata yang dapat diamati dan diuji.

Tampaknya Natal dalam tradisi Kristiani, menghadirkan kritik yang sejalan dengan pendekatan diatas, bahwa Natal bukan perayaan kata-kata megah, melainkan peristiwa konkret, tentang Sabda yang menjadi daging, kebenaran yang menjelma dalam tindakan, (ini kita ucapkan selalu dalam doa Angelus maupun selalu didengar dalam perayaan misa setiap minggu).

Pesan Natal mengingatkan bahwa kasih sejati tidak berhenti pada ucapan “damai di bumi”, tetapi diwujudkan dalam solidaritas, keadilan, dan perhatian pada yang lemah. Di titik ini, refleksi rasional Descartes bertemu dengan etika praksis tentang kebenaran harus tampak dalam tindakan.

Memasuki Tahun Baru 2026, banyak individu dan organisasi akan kembali menyusun resolusi dan strategi. Dalam dunia manajemen, rencana sering ditulis dengan bahasa visioner.

Namun tantangannya selalu sama, apakah strategi itu sungguh dihidupi dalam keputusan sehari-hari? Apakah nilai-nilai perusahaan benar-benar tercermin dalam praktik kerja, relasi dengan karyawan, dan tanggung jawab sosial? Descartes mengingatkan bahwa klaim rasional harus diuji melalui konsistensi tindakan.

Dalam konteks konsumen, refleksi ini juga bersifat personal, bahwa kita sering mengucapkan harapan hidup sederhana, berkelanjutan, dan bermakna, tetapi tindakan konsumsi kita berkata lain.

Rasionalisme Descartes bukan mengajak kita menjadi sinis, melainkan jujur dan reflektif, maksudnya dengan mengamati tindakan sendiri—pola belanja, penggunaan waktu, dan prioritas hidup—akal budi memperoleh cermin untuk menilai apakah hidup kita selaras dengan nilai yang kita ucapkan.

Ekonomi yang sehat pun menuntut kejujuran semacam ini, misalnya pasar tidak hanya membutuhkan efisiensi, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan itu tidak-lah dibangun dari janji, tetapi dari konsistensi tindakan. Pelaku usaha yang berkata tentang etika tetapi bertindak sebaliknya akan kehilangan legitimasi. Dalam jangka panjang, ekonomi yang berkelanjutan hanya mungkin jika ada kesesuaian antara kata, kebijakan, dan praktik nyata.

Akhirnya, Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi momen yang tepat untuk melakukan methodical doubt ala Descartes terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Meragukan sesuatu bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk menjernihkan. Meragukan kata-kata yang terlalu mudah, termasuk kata-kata kita sendiri, agar kita sampai pada kebenaran yang lebih kokoh, kebenaran yang tampak dalam tindakan.

Selamat Natal 2025, semoga perayaan ini tidak berhenti pada ucapan damai, tetapi menjelma dalam tindakan kasih yang nyata. Kemudian selamat Tahun Baru 2026, semoga kita melangkah dengan akal budi yang jernih, kehendak yang jujur, dan keberanian untuk hidup selaras antara apa yang kita katakan dan apa yang sungguh kita lakukan. Dalam keselarasan itulah, kebenaran tidak hanya dipikirkan, tetapi dihidupi.

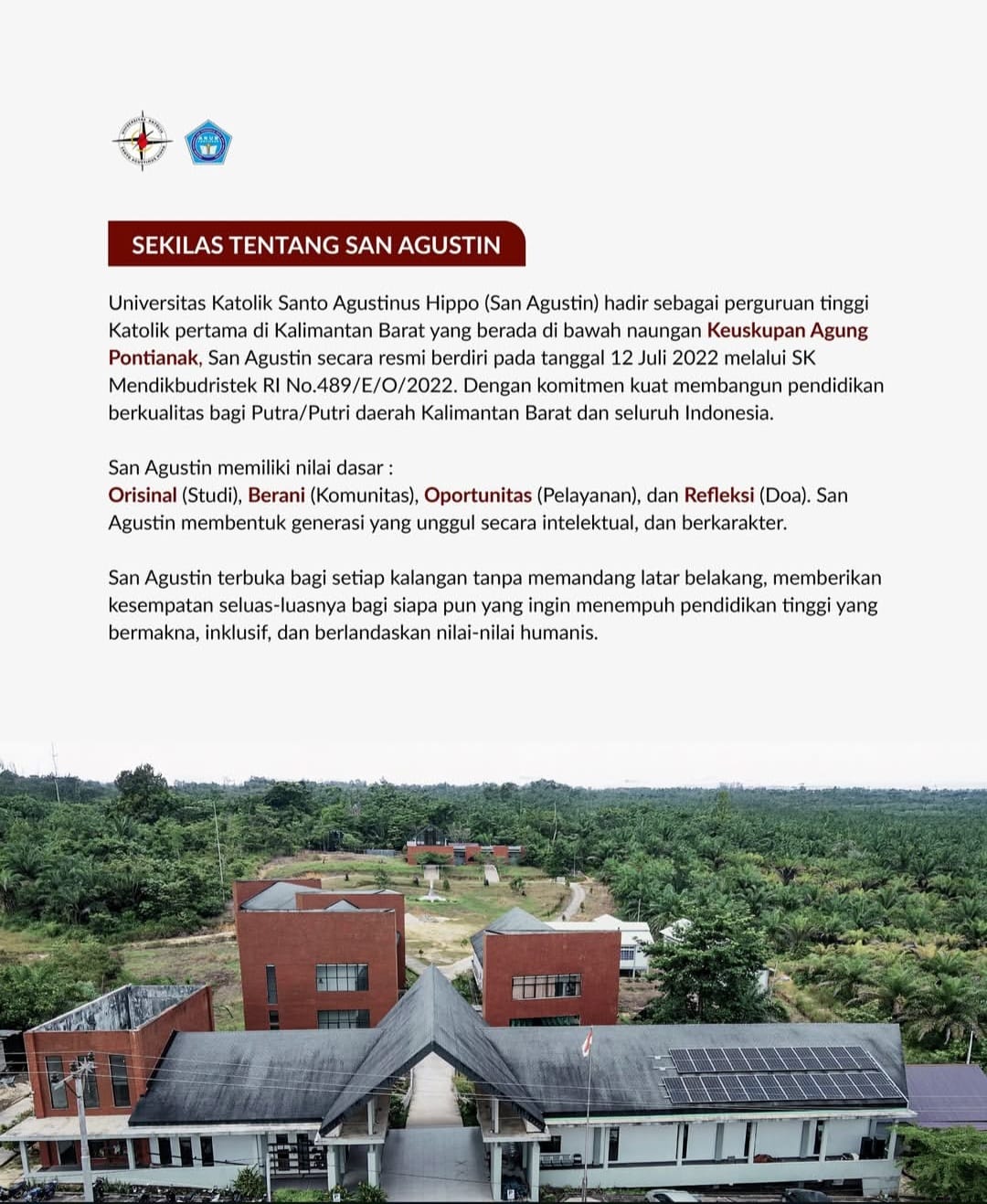

*Samuel_Dosen AKUB_San Agustin.